关于日本钢结构相关信息的摘取

应公司领导要求,需要给出日本有关钢结构建筑、桥梁及钢结构用量的统计数据。参考国内的情形,在日本国土交通省找到了相关数据。而且相对于国内的,数据更加全面。……

前言:一直说慈溪东西两边方言差距大,说起这原因大概很有意思。我想本身这就是一种错误。也还不能称之为美丽。观城反正是肉眼可见的迅速没落了,所以历史很有意思,几个决定就可能改变了。慢慢把搜到的一些资料整理开来写一写。偶然翻到一本《慈谿县志》(这里叢即丛),是对岸64年(公元1975年)所出版的《中国方志叢书》里的其中一册。而其实际上是雍正八年(公元1730年)《慈谿志》的影印版。……

前言:一直说慈溪东西两边方言差距大,说起这原因大概很有意思。我想本身这就是一种错误。也还不能称之为美丽。观城反正是肉眼可见的迅速没落了,所以历史很有意思,几个决定就可能改变了。慢慢把搜到的一些资料整理开来写一写。

偶然翻到一本《慈谿县志》(这里叢即丛),是对岸64年(公元1975年)所出版的《中国方志叢书》里的其中一册。而其实际上是雍正八年(公元1730年)《慈谿志》的影印版。

这里先说下为什么这里是谿而不是溪。谿字按康熙字典:

【疏】杜預曰:谿,亦㵎也。李巡曰:水出於山入於川曰谿。宋均曰:有水曰谿,無水曰谷 。

也就是说谿其实就是有水的山谷。从这个角度来说和溪还是有一定区别。另有比较著名的:

【荀子·勸學篇】不臨深谿,不知地之厚也。

只是现在一般都简写成溪了。说完这个,貌似还是没有说明为什么那时候是谿的原因。县志里列了表格说的比较清楚:

始皇帝二十五年(公元前二二二年 )置治在今城山

然后为勾章县,直到五代吴越国始为慈溪县,永乐十四年改为慈谿县(隶属明州府,洪武十四年改宁波府)。至于改名原因有些可笑:

按《明史地理志》载,1418年(永乐十六年)慈溪县以县印失落改溪为谿,重鋳县印。《天启慈溪县志》记载“令有失印者请于朝,诏更鋳,恐失印复出,致滋奸利,故更印文从谷而名慈谿”。慈谿县名直至1956年国务院公布《汉字异体字整理方案》才又复原为“慈溪”。 相关参考资料

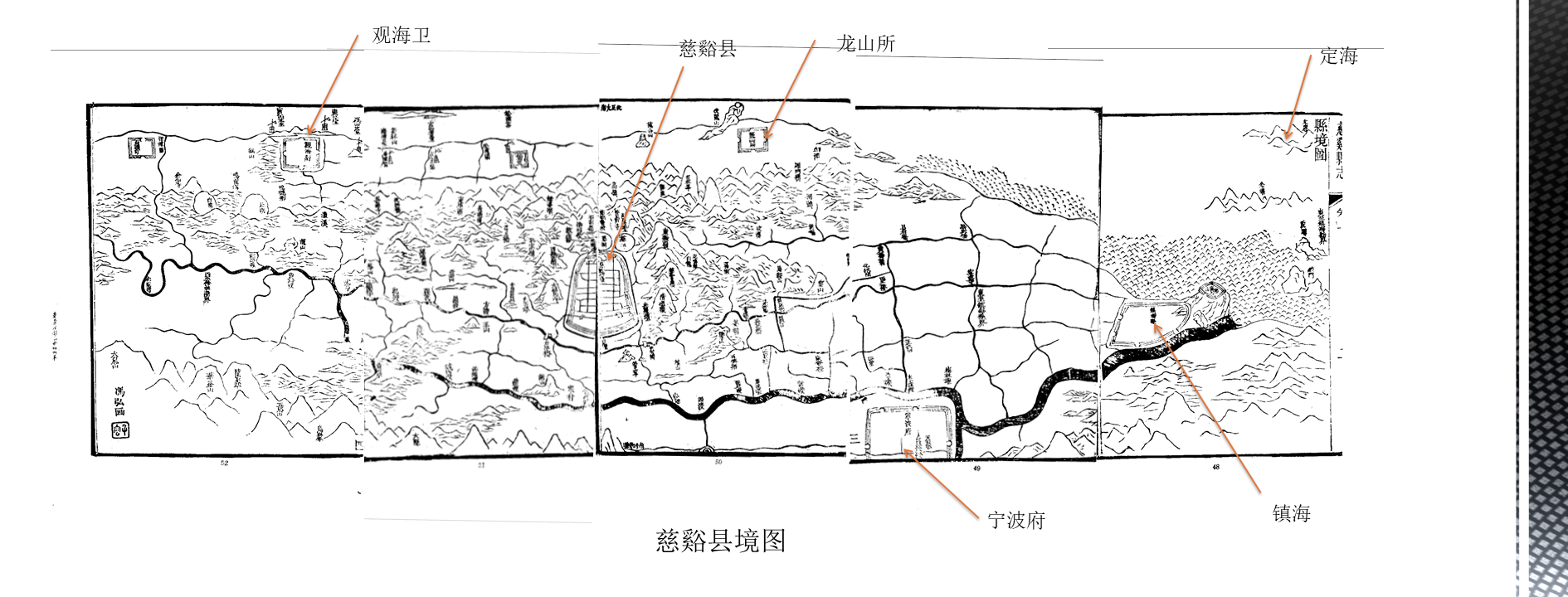

此时慈谿县下辖一卫观海、一所龙山 。好了,开始出现观海卫了。而且也不难理解为什么现在爸妈那辈还有不少人讲”龙山所”这个称呼。

当时的慈谿全境如下图所示(关于慈谿的区划变革后续再讲)。

百度百科里说:

按照明代的军事编制,五千六百人为卫,一千一百二十人为千户所,一百一十二人为百户所 。

文献试论明代浙江沿海卫所之布局 里:

“内地曰:杭州前卫、杭州右卫、绍兴卫、台州卫、温州卫、处州卫。内地兼备倭者曰:宁波卫。沿海特设备倭者曰:海宁卫、海门卫、观海卫、磐石卫、金乡卫、松门卫、临山卫、昌国卫、定海卫。直隶都司者曰:衢州所、严州所、湖州所、金华所、海宁所。别隶苏州卫者曰:嘉兴所。沿海分隶绍兴卫者曰:三江所。隶台州卫者曰:水军所。隶温州卫者曰:海安所、瑞安所、平阳所。隶海宁卫者曰:澉浦所、乍浦所。隶临山卫者曰:沥海所、三山所。隶观海卫者曰:龙山所。隶定海卫者曰:大嵩所、舟山所(中中、中左二所)、穿山所、霩衢所。隶昌国卫者曰:爵溪所、钱仓所、石浦前、后所。隶海门卫者曰:新河所、前所、桃渚所、健跳所。隶松门卫者曰:隘顽所、楚门所。隶磐石卫者曰:宁村所、蒲岐所。隶金乡卫者曰:壮士所、蒲门所(笔者注:两所共处一城)、沙园所。”

看起来观海卫那时候级别还是很高的。龙山那时候还是隶属于观海卫的。至于那时候浒山是什么?其实根本不属于慈谿县域范围内(乃至于解放后一段时间内也是如此,关于这个后续在讲一些,例如为什么原来观中所在地叫做干校)。这里就着重先讲讲观海卫,按照该县志

观海卫城

东北巨海,西峙虎山,背负狼港山,南五磊诸山。距邑西北六十里,高二丈四尺,广三丈,延裹四里。辟东南西北四门,外设吊桥,各有楼,罗以月城。城之上有雉堞一千三百七十、敌楼二十八,警铺三十。外为濠九百八十四丈。明洪武二十年信国公汤和以慈谿涂田建筑,永乐十六年都指挥谷祥增阔之,国朝康熙十年奉文修筑。

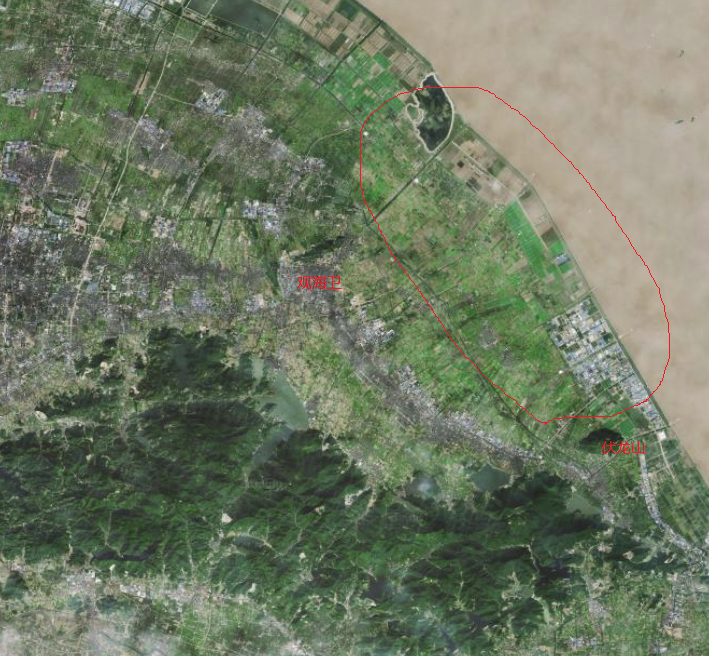

这里邑应该指的是慈谿县城,从百度地图量出来距离来看应该是40里左右,估计当时的测量也不是那么准确(当然更有可能是按某条道路来测量的吧,那个时候 不可能卫星测直线距离吧,估摸着单纯靠走的话走到县城也得一个白天吧)。可以看出那时候观海卫还应该都是滩涂地。

上图是百度卫星地图里的观城,可以看到清晰的建城轮廓,且大体为正方形,以护城河量出来大概是边长800米左右,而上面讲到外为濠九百八十四丈,一丈无论是哪个朝代大概是3米多,换算下来大约3200多米,完美对上。对于城墙大概有多高,多宽,上面讲到是”高二丈四尺,广三丈“,也就是说墙高大概8米,宽10米,看起来还是一个很庞大的建筑。至于城墙建筑方式、雉堞、敌楼、警铺等后续有空在讲。(城墙四里我感觉应该是不算月楼,警铺之类的)。

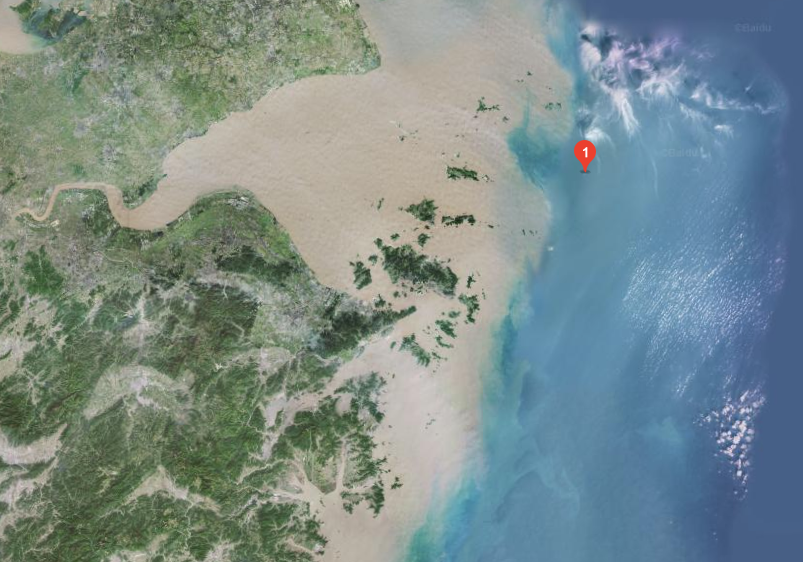

峙虎山应该就是现在的峙山这一带吧。至于这里的狼港山,网上歧义,有一认为今浙江舟山群岛东部海中浪岗山列岛,就是下图中标记处。

这种说法应该是错误的:

《清一统志·宁波府》:浪港山在慈谿县七十里。观海卫城负焉。山南有矿穴,明嘉靖间立厂开取岩石,压死者无算,御史王绅奏止之”。

也就是说应该是现在的北门山或者说卫山才对。(地图上量起来卫山离城中心大概1.2公里,也即是说2500里左右)。说起来矿穴大概就是山里面的那些山洞吧。

其实关于度量衡也有好多可以讲的,例如宋、明,里都是三百六十步,左右脚各迈一次叫一步,也就是说指路时可以告诉人家大概就走多少步就要出城了,比现在用多少米好用多了。

沧海桑田,估摸着下面圈出的一大片那个时候还只是滩涂地。就像某次和师弟师妹在杭州湾湿地那看海,谁海在哪,明明眼前就是地图上的海,然而骑过去能看到的还是无尽的滩涂。

应公司领导要求,需要给出日本有关钢结构建筑、桥梁及钢结构用量的统计数据。参考国内的情形,在日本国土交通省找到了相关数据。而且相对于国内的,数据更加全面。……